“La línea que separa el bien del mal no pasa entre Estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino que atraviesa el corazón de cada ser humano.”

— Aleksandr Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag

Me levanté al baño en medio de la madrugada. Todo estaba en silencio, salvo el zumbido persistente de la calefacción. Al volver a la cama, vi que la pantalla del celular parpadeaba con una notificación. La luz tenue iluminó la mesa de noche.

No era un mensaje cualquiera. Venía de la aplicación de seguridad que todos los funcionarios de Naciones Unidas debíamos tener instalada mientras estuviéramos en misión en Ucrania.

URGENTE: Todo el personal en Ucrania continental debe permanecer en casa hasta nuevo aviso y esperar más instrucciones.

Mensaje de texto al personal de Naciones Unidas.

24 de febrero de 2022.

Me quedé unos segundos quieto, con el celular en la mano.

Pensé que lo justo, sin importar la hora, era que Alba se enterara por mí, y no por las noticias.

—¿Sabes que te amo, cierto? —le dije a mi esposa, con la mayor tranquilidad que pude.

—¿Qué pasó? —preguntó, sobresaltada.

—Ya comenzó.

—¿Qué?

—La guerra.

Lloró. Lloró mucho. Pero le dije:

—Tú sabes que soy un tipo inteligente, recursivo y querido. Te prometo que voy a salir de aquí.

Encendí el televisor.

Ahí estaba Don Lemon, en CNN, con expresión grave, su profunda voz esta vez tensa y los ojos clavados en la cámara como si hablara directo a cada uno de nosotros.

"This is breaking news: Russia has launched a full-scale invasion of Ukraine."

Fue una bofetada de realidad.

El hijo de puta había invadido Ucrania.

No sé cuánto tiempo estuve viendo imágenes: explosiones nocturnas, mapas rojos, periodistas atrincherados en balcones. El silencio en la habitación era espeso. Me puse el abrigo encima del pijama, bajé al lobby del hotel y caminé por el pasillo en penumbra. Mis pasos resonaban en la alfombra como si fueran los únicos en toda la ciudad.

En la recepción, todo estaba iluminado con una calma casi absurda. El olor a café y detergente flotaba en el aire.

—Lo siento mucho, Andréi. De verdad que lo siento mucho.

—¿Qué pasa, Mr. Mestra?

—La guerra ha comenzado. Los rusos acaban de iniciar una invasión a gran escala.

El rostro de aquel muchacho se puso aún más pálido de lo que ya era. Por un instante, pareció vaciarse por dentro.

Fue precisamente él quien, días antes, me había asegurado que no pasaría nada.

Andréi era un joven delgado, de unos veintitantos años, eslavo hasta en el gesto: pómulos marcados, ojos claros, modales tranquilos. Tenía una apariencia casi ingenua, como si la guerra no pudiera tocarlo nunca. Llevaba trabajando en el hotel desde antes de que comenzara la tensión, y siempre tenía una sonrisa amable, incluso en los días más fríos. Una noche me dijo, con convicción serena:

—Esto lleva así mucho tiempo, Mr. Mestra. En Donetsk y Lugansk la cosa es tensa, pero aquí no va a pasar nada.

En mi imaginario, el de un colombiano que había vivido entre montañas, ciudades grandes y zonas de aparente calma, el Donbás era como esas regiones apartadas de Colombia que uno solo conoce por los noticieros. Esos pueblos donde hay conflicto, pero que quedan tan lejos que terminan pareciendo de otro país. Uno aprende a vivir sabiendo que la violencia existe, pero mientras esté al margen del mapa, parece no pertenecerte.

Durante años, la región del Donbás, en el este de Ucrania, fronteriza con Rusia, fue un territorio en disputa, pero de esos que el mundo elige no mirar demasiado de cerca. Desde 2014, tras la anexión de Crimea, grupos separatistas prorrusos tomaron el control parcial de Donetsk y Lugansk, proclamaron repúblicas independientes y entraron en un conflicto armado prolongado con el gobierno ucraniano.

Había fuego cruzado, sí, pero también una especie de tregua tácita. Se firmaban acuerdos que no se cumplían del todo. Había muertos, pero no cámaras. Los pueblos seguían funcionando. Los niños iban a la escuela. Las iglesias abrían. Y, sin embargo, de vez en cuando, una explosión cortaba la rutina. Como si la vida y la guerra hubieran aprendido a convivir sin tocarse demasiado.

En mi imaginario, el Donbás se parecía a esas zonas que en Colombia llamamos el monte. Lugares donde hay conflicto, pero no hay turistas. Municipios donde gobierna el Estado… o no. Donde la normalidad se impone a pesar del miedo. El Caquetá en los noventa. Tumaco. El Catatumbo. San Vicente del Caguán. Regiones donde el conflicto armado no es un hecho aislado sino parte del paisaje. Donde los fusiles no sorprenden, solo incomodan.

Tanto allá como acá, las noticias llegaban tarde. O no llegaban. Y quienes vivían en las capitales —Kiev o Bogotá— solían referirse a esas regiones como si fueran otro país. Otro mundo.

Lo que no entendí hasta estar en Ucrania fue que esa distancia no es real. Es una ilusión cómoda.

Porque un día la guerra deja de ser un asunto de periferia.

Y toca la puerta del centro.

Eso pensé también en Kiev.

El Donbás era para mí un conflicto encapsulado. Algo trágico, sí, pero lejano. Como el Caquetá en los noventa. Como Tumaco. Como San Vicente del Caguán. Lugares donde hay guerra, pero no hay turistas. Lugares que duelen en abstracto.

Y, sin embargo, durante los días previos, Andréi, de vez en cuando, me preguntaba si yo tenía alguna noticia.

Tal vez en el fondo sabía que el volcán, esta vez, iba a rugir.

Mientras hablábamos, empezaron a bajar huéspedes al lobby. Algunos con las maletas a medio cerrar, otros en pijama y con los ojos hinchados. Se notaba el pánico en sus gestos. Una mujer rompió a llorar al acercarse al mostrador. El aire se llenó de murmullos, pero pude notar que muchos eran ucranianos que simplemente planeaban tomar sus autos y volver a casa. Nadie gritaba, pero el miedo era palpable, como electricidad contenida.

Todos querían hacer el check-out. Irse. Salir cuanto antes.

Como si dejar el hotel fuera una forma de huir del conflicto.

Como si moverse, cualquier movimiento, pudiera protegerlos de lo que acababa de empezar.

Andréi los atendía con la misma cortesía de siempre, aunque sus manos temblaban ligeramente al recibir los documentos.

Yo me quedé allí, de pie, sin saber muy bien si debía entrar a mi habitación a empacar, llamar a alguien o simplemente quedarme observando el comienzo del caos.

Y fue entonces cuando lo sentí.

Una primera brisa de empoderamiento.

Delgada, casi imperceptible, pero firme.

Verlos llorar, ver a ese lobby convertirse en un vestíbulo de miedo, me confrontó con algo muy básico: yo no quería colapsar. No quería ser arrastrado por la histeria. No quería convertirme en alguien que huye sin dirección.

Respiré hondo. Me erguí.

Me dije a mí mismo: esto está pasando, y tú estás aquí. Así que haz lo que sabes hacer: observa, decide, actúa.

No lo viví como heroísmo. Era otra cosa.

Era la necesidad de abrazar el momento con toda su crudeza y no delegar en nadie el control de mi destino.

Miré hacia atrás, donde las primeras luces del alba ya dejaban ver el blanco de los restos de la última nevada. Entonces sí, entré a mi habitación.

Y me puse a prepararme para lo que venía.

Pero ese impulso no vino de la nada. Había germinado unos días antes, después de una reunión extraordinaria convocada por el sistema de seguridad de la ONU.

Éramos alrededor de seiscientas personas conectadas, a quienes el tono y la información nos tomó por sorpresa.

Las reuniones anteriores habían sido más tranquilas. Recuerdo que en la primera nos hablaron sobre el autocuidado y otros aspectos muy generales, pero poco a poco se fueron volviendo mucho más tensas. De hecho, en una de ellas fue donde escuché por primera vez sobre el posible reclutamiento de extranjeros.

Esta vez nos mostraron mapas, posiciones confirmadas de artillería rusa y rutas probables de invasión. Terminó con una frase seca, sin dramatismo:

—Están informados. Actúen en consecuencia y hablen con sus familias.

Al salir, fui a buscar a Israel, un colega español completamente calvo, de piel blanca, barba bien cuidada y acento inconfundible de Málaga. Llevaba años en misiones y transmitía una mezcla de serenidad y autoridad. Estaba en su escritorio, revisando unos documentos.

—¿Crees que vale la pena armar la mochila de evacuación? —le pregunté.

Alzó la mirada, sorprendido.

—¿La grab and go backpack?

—¿Y es que acaso no la tienes ya? —me regañó.

Guardó silencio unos segundos. Luego me dijo:

—Esto puede cambiar en diez minutos, Laureano. Diez. No te imaginas lo rápido que puede escalar todo. Yo salí de Guinea Conakry con lo que llevaba puesto y el portátil en la mano. Desde entonces, siempre tengo una mochila lista. Siempre. No esperes a que sea demasiado tarde.

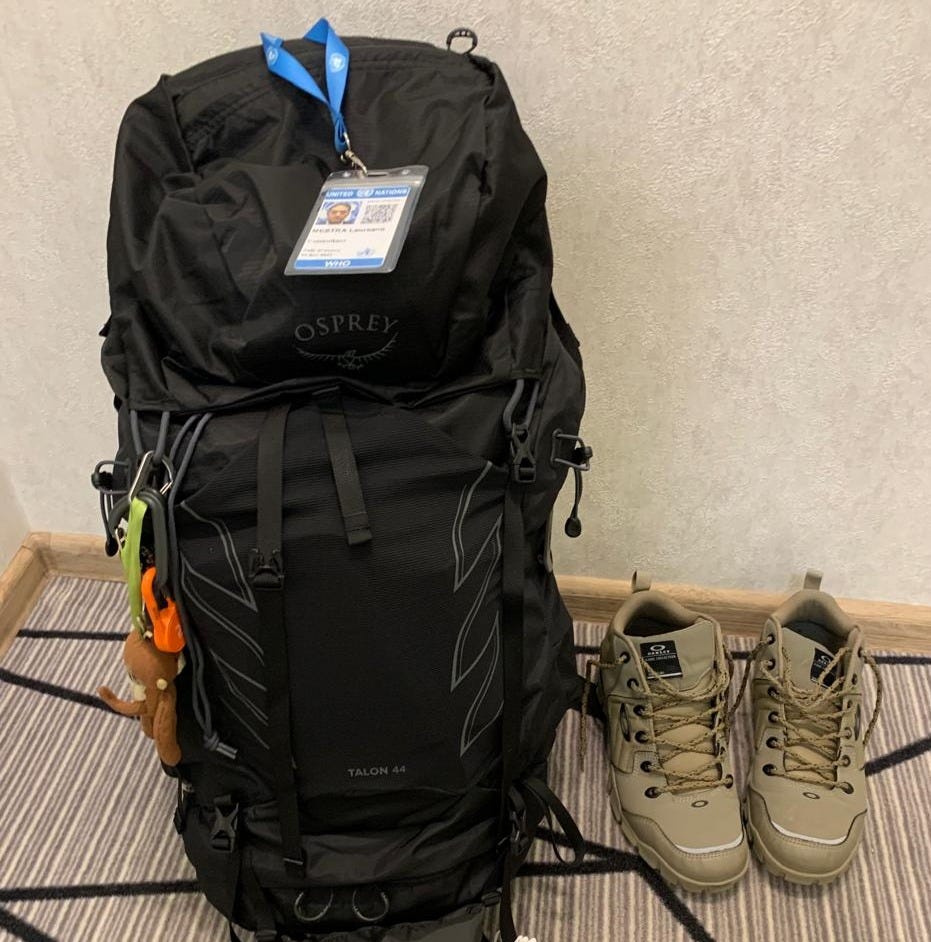

Esa misma tarde entré a una tienda de deportes en la misma cuadra del hotel. Compré una mochila Osprey negra, de camping, y un cuchillo Morakniv Companion que todavía conservo. Esa noche la armé: pasaporte, cargadores, linterna, mis medicamentos, dinero en efectivo, documentos impresos, agua. Cada objeto era una afirmación silenciosa de que estaba dispuesto a asumir lo que venía.

Unas horas más tarde, mientras la ciudad aún intentaba despertarse, se escuchó la primera alarma antiaérea. No fue como en las películas.

No era un sonido heroico ni apocalíptico. Era un lamento mecánico, largo y ondulante, que atravesaba el cielo como una advertencia que nadie quería oír. Una voz sin cuerpo que decía: corra, escóndase, sobreviva.

Fue la primera de muchas.

Grab and go backpack. Mochila de evacuación básica preparada en Kiev durante los primeros días de la invasión rusa. Diseñada para permitir una salida rápida en caso de emergencia, incluye los elementos esenciales para sobrevivir al menos 72 horas: pasaporte, dinero en efectivo, medicamentos personales, cargadores, linterna, cuchillo multiusos, agua y copias impresas de documentos clave. Ligera, accesible y funcional bajo condiciones de alta presión.

Sin embargo, los primeros misiles ya habían impactado el centro de Kiev, a donde yo podía llegar caminando desde el hotel. Esa cercanía convirtió el sonido de la alarma en algo más que una advertencia: era la confirmación de que la guerra no era un rumor, ni una posibilidad.

CNN mostraba cohetes cruzando el cielo, y pronto se informó que ya estaban impactando en el centro de Kiev: la torre de televisión, estaciones de metro, edificios residenciales… Yo estaba a pie, a unos minutos de esos lugares. No era una amenaza distante.

Era real. Estaba aquí.

Y supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual.